フラットシーマーの押さえについての考察

こんにちは。美泉の井上です。

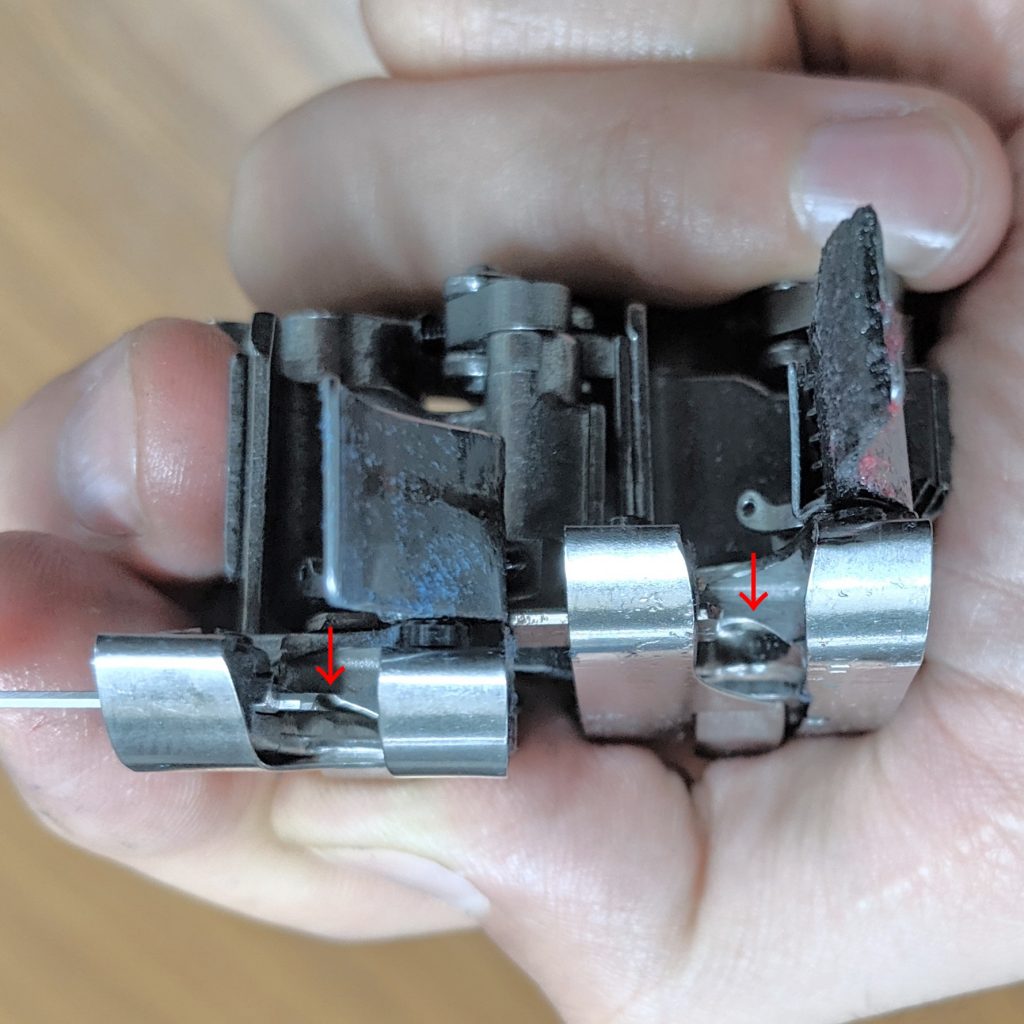

今日はフラットシーマーの押さえについて、最近あった出来事を踏まえて話していきたいと思います。早速ですがつぎの写真を見てください。

写真の赤い矢印に注目してください。なんだかトンネルみたいな形状の部分ですが、右と左でカーブが違うのが分かって頂けるでしょうか。

左の方が真っ直ぐっぽくて、右の方が滑らかな曲線です。

なぜ違うのかは不明ですが、おそらく生地の厚地用と薄地用に分かれていると思われます。

今日、なぜ、このように押さえの形状について話をしているかというと、このトンネルが深い方が、フラットシーマーの縫い始めが綺麗にスムーズに縫えるからです。

弊社には12台のフラットシーマーがあるのですが、その中に、なんとなく縫い始めがうまくできない事があるフラットシーマーが1台あったのです。フラットシーマーは、調整する部分として大きく3つあるのですが、そこをドンピシャに合わせても上手くいかなかったので、「これは押さえの問題だ!」とたどり着き、今回のトンネル形状問題が判明したのです。

ちなみにフラットシーマーの大きな3つの調整は、

①ルーパーの左右運動量の調節

②針とルーパーのタイミング

③ルーパー前後量の調節

になります。これについては、話すとめちゃくちゃ長くなるのでまたの機会にさせて頂きます。

話しをトンネル形状に戻します。

それではトンネルのくりがなぜ大事なのかと言うと、フラットシーマーの縫い目は、右と左の生地が5mmほど重なってできているからです。その重なりがスムーズにいくように、左右の生地が滑らかに倒れていくように、調節しなくてはならないのです。

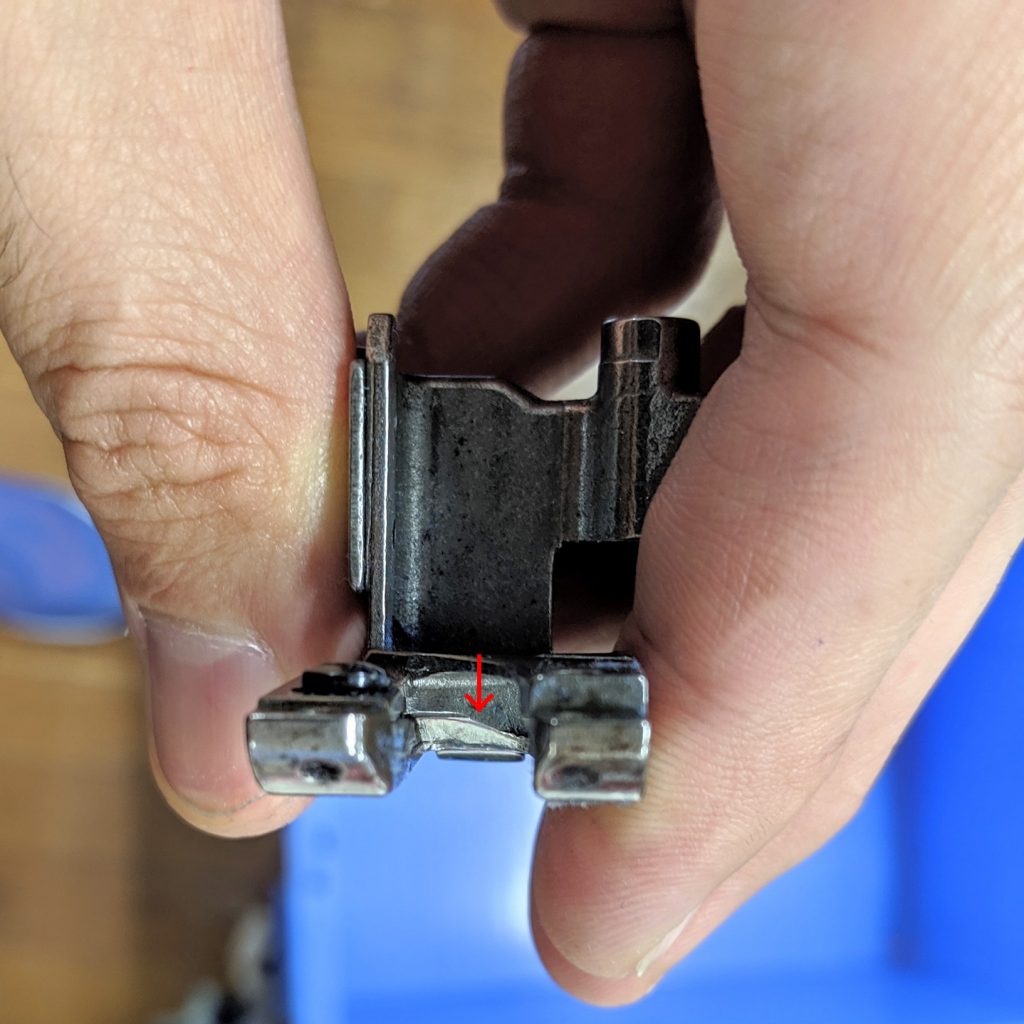

それでは左の押さえは使えないのか、というとそうではありません。削ればいいのです。

鉄なので削りすぎると戻せないので、慎重に作業を進めていきます。削っては確認をして、また削っていく。その作業の末にたどり着いたのがコレ。

えっ!微妙じゃん!!

というぐらいの違いですが、これで綺麗に縫えるのです。

目的は綺麗に縫える押さえなのですから。

それではまた!

この記事へのコメントはありません。